提供:数学バンク

学習塾の経営に欠かせないツール、教材。

一般の書店などで市販されているものだけでなく、塾専用にネット販売されているものもあり、その種類や難易度は様々です。

ただ、これから塾を開業しようとしている皆さん。

いざ幾つか吟味して購入し、それらの教材を本棚に並べた時

「これだけで大丈夫だろうか…?」

と、何だか心許なく感じないでしょうか?

あるいは、現状の指導・経営が不便に感じる、もしくは効率が悪いと不満を抱いている方。

この記事をご覧になったのを機に、試しに一つ新しい教材ツールを使ってみませんか?

その新しいツールとは

「数学バンク」

こ、こいつ…ついに

怪しい高額商材を…?

ち、違う違う!

そんな 僕が作った

なんちゃって教材

じゃないですよ!?

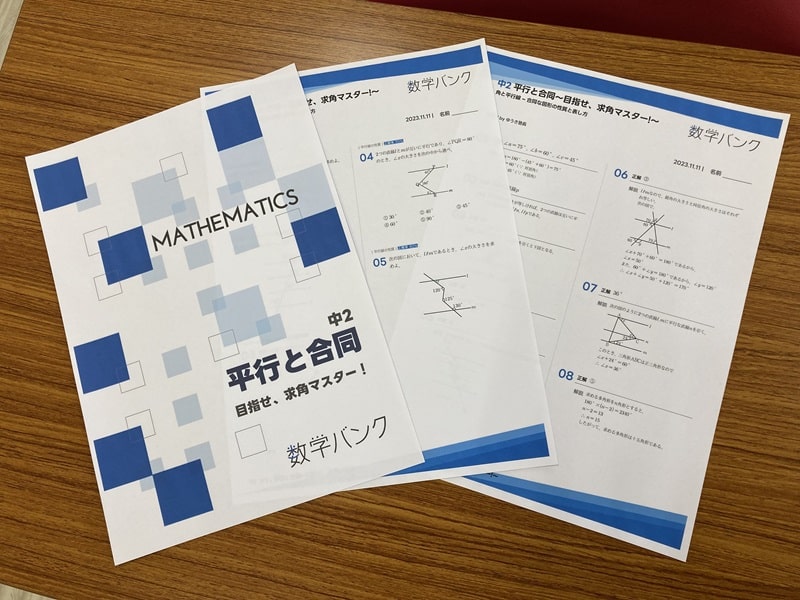

この数学バンクというのは、今年2023年の2月に設立されたAISU合同会社が開発・提供している、AIを取り入れた算数・数学の学習教材ツールです。

また、上記リンク先の公式ページをご覧の通り、今なら全ての機能が揃って2ヶ月間無料で体験することが出来ます。

教材次第で生徒の成績が向上するかどうか決まる、とまでは言いませんが、教材が持つ影響力は決して小さくないでしょう。

現在の使用教材に少しでも不満を持つ方は、ぜひ一度試してみてはいかがですか?

そうは言っても、

どんなものなのか

よく分からない

からなぁ…。

確かに、その不安は

最もですね。

そこで、当記事の出番です。

今回は数学バンク提供のもと、僕が実際に体験で使ってみた感想と合わせて、機能や特徴などを大まかにご紹介していきます。

ここまでで少しでも興味を持った方は、どうぞ最後までご一読の上、改めて2ヶ月無料体験をご検討いただけたら幸いです。

数学バンクの紹介と正直レビュー

さて、まずは数学バンクとは何なのか、その主な機能と特徴にも触れながら、数学バンクを導入することのメリット・デメリットをお伝えします。

その上で、私ゆうき塾長が実際に使ってみた所感を軽~く述べさせていただこうという流れです。

いうて実際に使ってみる

のが一番ですので、僕の

感想は参考程度に留めて

ご一読ください。

では、早速ご覧いただきましょう↓

数学バンクとは?

教材と聞いてパッと想像するのは、冊子になった紙媒体のテキスト教材ではないでしょうか?

数学バンクはそうではなく、タブレットやパソコン上でアプリを起動して使用する、いわゆるICT教材です。

(まぁ近年はICT教材も一般的になってきましたから、別に意外でも何でもないかもしれませんけど)

カッコよく言うと

エドテックサービス

ってやつですね。

え、江戸テック…?

※実際、はじめに僕のPCでググろうとした時は、文字変換したら上記のように変換されました。

(個人で利用するものだと「スマイルゼミ」や「マナリンク」、塾用のものだと僕が過去に使っていた「eトレ」や「atama+」などが該当しますね)

※エドテックとICTという言葉の違いについては、ビジネスと教育という観点・立場的なものがあるようですが、ざっくり同じだと思って大丈夫です。

どちらかというとICT

の方が一般的かな?

そんなICT教材の一つである数学バンクには、数学の問題プリントや問題集など教材作成機能をはじめ、各種管理機能が備わっています。

それにより、塾講師の授業準備にかかる負担を軽減し、授業や生徒対応の時間を充実させることが主な使用目的です。

数学バンクの主な機能と特徴

数学バンクの主な機能をまとめると、大まかに以下の3点が挙げられます↓

①教材作成機能

→市販教材や教科書をもとにした問題プリントや問題集の作成

②報告書作成機能

→保護者への指導報告書や問題集の成績診断票の自動作成

③生徒・講師管理機能

→生徒の入退室や学習の記録と分析、講師の担当割を管理

では、順番に少し細かく見ていきましょう。

まず特徴①ですが、数学バンクでは問題プリントや問題集の作成と出題・印刷、およびPDF形式でデータ化してPC上に保存することができます。

市販教材の類似問題(兄弟・相似問題)をクリック・ドラッグで自由に組み入れることで、素早く簡単にオリジナルの教材プリント・問題集が作成可能です。

タブレットの画面を指で

スイスイッとするだけで

教材が出来る、これぞ

THE・ICT教材ですね。

(HPの謳い文句になっている「最短30秒で作成」ってなると、流石に慣れが必要ですけど)

類題のもととなっている市販教材の種類は様々で

Gakken「ひとつひとつ分かりやすく」

くもん出版「中学基礎がため100%」

KADOKAWA「面白いほどわかる本」

啓林館「教科書ぴったりトレーニング」

受験研究社「標準問題集」

など、一個人塾が口に出すのも恐れ多いレベルの企業が出版している、書店でよく見る有名シリーズが揃っています。

あくまで類似した問題であって全く同じというわけではありませんが、これだけでも問題のクオリティーという面に関しては一定の信用・信頼に値すると言えるのではないでしょうか。

問題プリントや問題集の作成ではデザインテンプレートがあるので、僕のようにセンスが壊滅的独特な人が作っても、それっぽくイイ感じの仕上がりになりますよ。

作成した教材はPDF化してPC上にダウンロード・保存しておける為、アプリを起動していない時でも気軽に閲覧や印刷が可能となります。

また、アプリ上で個々の生徒に出題・採点すると間違えた問題が自動でチェックされ、採点データを分析して誤答問題集(間違えた問題の数字だけ異なる類題集)を作成できるのも非常に便利です。

特に数学では、間違えた

問題の類題を再演習する

ことは重要ですからね。

この誤答問題集の作成も市販教材と連動している為、市販教材のページ・問題番号を指定することで、対応した類題を即座に検索・出題することも出来ちゃいます。

採点は問題毎に○×をタップするだけの楽々作業↓

続いて特徴②は、採点データをもとに保護者への報告書を作成する機能です。

報告書の作成と聞くと難しいイメージですが、期間を選んで何項目かポチポチするだけでパパッと完成する、驚く程の簡単仕様となっています。

報告書では、授業で解いた問題の正答率を単元別・難易度別にグラフで示され、生徒の学習状況を知るには十分な内容と言えるでしょう。

これだけで保護者面談

も出来そうですね。

ちなみに、生徒に見せるなら「One Click報告書」という機能も便利です。

こちらは問題集単位での塾・クラス内順位と平均点、グレード(下~最上)が記載された成績診断票となっており、文字通りワンクリックで作成できます。

普段の授業で解いた問題の結果を、テストや模試のように塾内で他者と比較することで、上手くいけば子ども達の競争心を掻き立てられるかもしれません。

最後の特徴③は各種管理機能について。

まず前述の採点機能により、個々の生徒について教材毎の進捗・採点状況を記録できます。

好きな時に学習状況と問題毎の正誤、正解率を手軽にチェックできるので、次の授業の準備や保護者面談などがスムーズに行えるでしょう。

普段の授業をテキストや

プリント教材で行ってる

と、進捗を把握するだけ

でも手間ですからね。

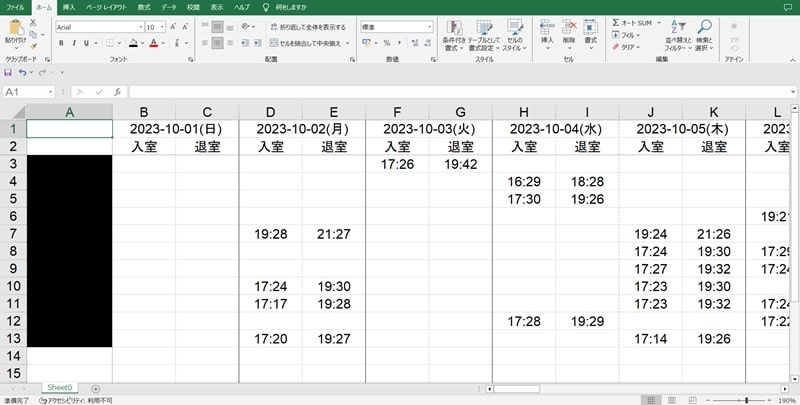

生徒の入退室を記録できる機能も忘れてはなりません。

個々の出欠状況を把握するのに役立つ上、入退室履歴は月毎にエクセル形式にてダウンロード・保存が可能です。

加えて、簡単な講師管理を行う機能も備わっています。

生徒データを学年やクラスなどでグループ設定でき、講師の担当を割り振ることも可能です。

複数の講師で担当制にしている場合には、上手く利用すれば煩雑な管理が簡略化されるかもしれませんよ。

多くの講師が必要になる

個別指導塾に嬉しい機能

ですね。

数学バンクを導入するメリット

以上、各種機能をもとに数学バンクを導入するメリットを見ていきましょう。

個人的に、特筆すべきは次の2点ですかね↓

①数学の反復・繰り返し学習が容易になる

→数学の王道勉強法を手軽に実現

②管理業務時間の削減&生徒対応と指導時間の増加

→複数の業務がスッキリ一元化

まずはメリット①について。

色んな市販教材の類似問題データがまとめてあることもあって、とにかく一種類の問題に対する類題が多く存在します。

なので、数学の勉強で重要な「似た問題で解き直し」が非常にやりやすいです。

例えば、何か間違えた問題があった時に解答解説を見たり講師の説明を聞いて

「あ、分かった!」

と納得して、赤ペンでササッと答えを書き直して次の問題へ進んだとしましょうか。

でも、何日か経って改めて似たような問題(もしくは全く同じ問題)に取り組んでみると

まぁ~解けない!

いや、別に生徒が嘘を

ついたとか考えている

わけじゃないですよ。

確かに、解説や説明を受けた時は本当に分かっていたんでしょう。

しかし、それは

決して定着したわけじゃない。

それも、数日経っただけで忘れてしまう程度の、綿菓子のようにフワッフワな「分かった」に過ぎません。

だから、間違えた問題があったら早めに・定期的に類題で復習したいわけです。

この数学バンクには、数字が違うだけの似たような問題が豊富にあります。

加えて、個々の採点データをもとに誤答問題集がパパッと作成できるので、上手く使えば数学の学習効率を飛躍的に向上させられるのは間違いないでしょう。

テキスト教材しか無いと

類題を探し集めるだけで

一苦労ですからねぇ。

続いてはメリット②について。

普段の生徒指導に関する業務を概ね一元化できるという点です。

生徒一人一人における学習進捗状況や出欠の記録、報告書の作成など、それぞれ別々の媒体・データで管理していませんか?

それについては、ある程度は仕方が無いこともあるでしょう。

テキスト教材に直接書き込む形で授業や宿題を行っていれば、その進捗状況を調べようと思ったら、少なからずテキストを開いて見なければなりません。

(専用のチェックシートに日付や正誤を都度記入していれば、大まかな進捗と理解度は確認することが出来ますが、解答の過程など詳細を知りたい場合もありますからねぇ)

出欠の記録であれば、エクセルなどGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトを使って日々入力・管理している人もいるでしょう。

僕も、授業はテキスト

教材を使い、時間割や

出欠の管理はエクセル

と使い分けてますね。

保存媒体それぞれの良さがあるのは分かりますが、正直ちょっと煩雑に感じませんか?

数学バンクの機能を使えば管理を一元化することが出来ますし、必要な時にはPDFやエクセル形式で出力・印刷することだって可能です。

教材作成や管理業務をタブレット一つにまとめて効率的に運営したいと考えている方には、数学バンクなどの多機能なICT教材を検討する余地は十分にあると思います。

数学バンクを導入するデメリット

さて、メリットがあれば当然デメリットも存在する筈ですよね。

That’s right!

(唐突な英語)

実際に使ってみて、僕が感じたデメリットは大きく以下の2点くらいでしょうか↓

①まだまだ問題の種類や数が物足りない

→これからのアプデに期待っっ!!

②マルチ機能だが、柔軟に使わないと逆効果

→あくまでサポートキャラと考えましょう

まずデメリット①について。

2023年11月現在では中学1~3年生の数学のみ、それも単元によって多い少ないの差が結構あり、正直に言うと少し物足りない状態です。

しかしまぁこれに関しては、まだリリースされて間もないサービスですから仕方無い部分もありますよね。

開発元のAISU合同会社は今年2023年2月に設立

数学バンクのβ版は同2023年7月中旬にリリース開始

数学バンクの正式版は同2023年10月上旬にリリース開始

と、今は設立から怒涛のペースで開発・制作を進めている真っ只中。

提供元の数学バンクさんに質問したところ

2023年中には高校数学コンテンツが追加

2024年2月頃には小学算数コンテンツが追加

って感じで、続々と問題データが追加されていく予定となっています。

(アップデートの機会が多いのもICT教材の強みですね)

これから2ヶ月無料体験を行っていく方々にとっては、きっと殆ど気にならないくらい充実しているでしょう。

今後に期待っっ!

って感じですかね。

続いてデメリット②について。

先に紹介した通り、この数学バンクには幾つもの機能があります。

勿論、どれも学習塾を運営する上で役立つ機能であることは間違いありません。

ただ、これはどんなツールを使うにしても同じですが

あまり過信すると逆効果。

確かに、数学バンクは様々な機能で講師の業務を削減してくれる、とても便利なICT教材です。

しかしながら、それはあくまで講師の仕事を手伝ってくれているに過ぎず、生徒指導のメインとなるのは我々講師。

問題に対する単純な正誤は記録できても、問題を解く過程のどこで理解が足りないのか、その原因についてはAIでは判断できません。

勉強に対する考え方、取り組む姿勢などの精神的な成長については、成績をもとに作成される報告書には反映されません。

志望校によっては市販教材や教科書、それらの類題だけでは十分じゃ無いこともあるでしょう。

つまりは、生徒や保護者から真に求められている「あと一押し」の指導をするのは、最終的に講師の役目ということです。

立ち位置として見ると

万能キャラというより

サポートキャラ

って感じでしょうか。

数学バンクは非常に便利なツールですが、あまり頼り過ぎると画一的な指導になり、柔軟に対応することが出来なくなってしまうことも考えられます。

見るべきは手元のタブレットではなく、目の前の生徒達です。

どんなICT教材を使うにしても、常に心に留めておきたいですね。

数学バンクを使ってみた感想

こんなこと書くのも何ですが

ぶっちゃけ、はじめは大して期待してなかった

というか、無料体験だからと軽い気持ちで使い始めたんですよね。

(過去に別のICT教材を使用していた経験もあるので、特に新鮮味も感じませんでしたし)

また、機能が多くて操作方法を理解できるか少し心配だったっていうのもあります。

要領が良いわけでも

器用なわけでもない

ですので…。

ところが、意外にも使い勝手が良く、操作にも思いの外スムーズに慣れることが出来ました。

数学限定ではあるものの、直感的な操作と自由度の高いカスタマイズで質の高いプリント教材・問題集を手軽にサクッと作れるのは、何とも気持ちの良いものです。

特に、採点データをもとにした誤答問題集が簡単に作成できることは、類似問題の演習量に悩む多くの塾が魅力に感じるポイントでしょう。

(いくつも類題を探すのって何気に大変ですから…)

個人的には問題のブックマーク機能も地味に好きで、イイと思った問題をお気に入り登録してマイリストに並べていると、その後の教材作成も何だか楽しくなりますね。

生徒の出欠に関しては現状のエクセルシートを使った管理で満足していますが、生徒の学習管理をタブレットで手軽に行えるのは非常に便利ですので、これを機に出欠管理も含めて数学バンクで一元管理するのも悪くないなぁと考えています。

指導教科や授業形態、対象とする学力層などによって合う・合わないは当然あるとは思いますが、試しに2ヶ月間の無料体験をしてみるのは全ての塾にとって全然アリではないでしょうか。

何事も物は試し

ってやつです。

それに、これからの時代は色んな最新のICT教材に触れておくことも重要ですからね。

最後に

というわけで、いかがでしたか?

今回の記事では、今年2023年2月に設立したスタートアップ企業「AISU合同会社」さんが手掛ける期待のICT教材「数学バンク」を紹介してきました。

私ゆうき塾長も絶賛使用中ですが、今後コンテンツが追加されて更に便利なツールになるのだと思うと、かなり大きな可能性を秘めているように感じます。

既に学習塾を経営されている方も、これからの開業に向けて準備を始めている方も、これを機に無料体験で使い心地を試してみてはいかがでしょうか?

コメント